Un temple de la mémoire à l’ombre des pyramides

Après deux décennies d’attente, le Grand Musée égyptien (GEM) ouvre enfin ses portes au public. Réalisé par le cabinet irlandais Heneghan Peng Architects, cet édifice…

La date de réouverture des musées est encore incertaine. Nous savons cependant que certaines expositions temporaires ne seront plus visibles lorsque la situation sanitaire permettra aux institutions culturelles de réouvrir leurs portes. C’est le cas pour les deux expositions du musée d’Orsay, Aubrey Beardsley et Léon Spilliaert, qui n’ont pu être accessibles au public que pendant quinze jours en octobre 2020. Nous vous proposons de les découvrir avec nous.

En collaboration avec la Tate Britain de Londres, le musée d’Orsay organisait une rétrospective exceptionnelle du dessinateur et illustrateur anglais, Aubrey Beardsley. L’exposition présentait chronologiquement une centaine de dessins, ainsi que des affiches et des éditions originales d’ouvrages illustrés. Bien que mort jeune, à 25 ans, de la tuberculose, Beardsley a laissé derrière lui une oeuvre foisonnante. Le pari, réussi, de l’exposition est de parvenir à nous présenter l’artiste virtuose, souvent méconnu, et de mettre en valeur ses dessins, qui déjà à l’époque de leur création étaient confidentiels, parce que destinés à être publiés dans des revues, livres et magazines britanniques, ainsi que de replacer ses oeuvres dans leur époque : l’Angleterre victorienne.

L’exposition propose en introduction une rapide présentation de l’artiste, véritable dandy soucieux de son image, puis déroule ses créations de ses premiers dessins publiés en 1891, jusqu’à ses dernières oeuvres de 1898.

En 1890, c’est sa rencontre avec le peintre préraphaélite, Edward Burne-Jones qui influence Beardsley. Il a alors 18 ans. Les Préraphaélites s’inspirent de l’art médieval et des Primitifs italiens. Ils s’essaient autant à la peinture qu’aux arts décoratifs. Lorsque Burne-Jones découvre le talent de Beardsley, il le pousse vers le dessin. Très vite, le jeune artiste décroche sa première commande pour l’éditeur J. M. Dent. Il illustre, avec trois cent cinquante dessins, Le Morte Darthur de Thomas Malory, livre du XVème siècle inspiré des légendes du Roi Arthur. Son style s’affirme déjà. Il interprète le texte de façon libre, introduit des figures de la mythologie païenne tels que des faunes et des satyres et surtout, il unifie les planches en utilisant des motifs floraux.

Après sa visite de la Peacock Room dans la demeure londonienne de Frederick Leyland, décorée par James McNeill Whistler, les motifs japonisants font leur apparition dans ses dessins. Les katagami, pochoirs japonais, lui inspirent une plus grande finesse dans l’exécution des traits tandis que les gravures sur bois le poussent à styliser les formes, à tasser la perspective et à traiter de larges surfaces en aplat. En 1893, une nouvelle revue d’art The Studio met en valeur le mouvement Arts and Crafts qui prône le décloisonnement entre arts appliqués et beaux-arts. Beardsley publie des dessins dans quelques numéros et réalise même plusieurs couvertures. Les dessins qu’ils conçoit pour la revue des Bons-Mots s’attachent à mettre en valeur les grotesques, figures de la Renaissance qui mêlent éléments végétaux, architecturaux et figures de fantaisie. Il invente un répertoire de monstres et de satyres dans un univers poétique très personnel. Ces publications et les critiques élogieuses qui les entourent, vont occasionner de nombreuses commandes pour des livres ou revues littéraires. Beardsley peut vivre confortablement de son art.

Oscar Wilde écrit une pièce à propos de la figure biblique de Salomé. Elle demande la tête de Saint Jean-Baptiste à son beau-père. Cette figure de femme fatale rencontre un grand succès à la fin du XIXème siècle. Le Théâtre de l’Oeuvre à Paris monte la pièce en 1896. Beardsley s’en inspire pour un dessin, ce qui poussera Wilde à lui confier l’illustration de la version anglaise de la pièce. Ces dessins sont aujourd’hui parmi les plus célèbres de Beardsley, le thème collant parfaitement à la maitrise du dessinateur : la mort et le désir liés, le mythe transposé dans un univers contemporain et la stylisation des figures dans un foisonnement des motifs.

En 1894, auréolé du succès de ses illustrations de Salomé, Beardsley se voit confier la direction artistique de la revue d’avant-garde Yellow Book qui place sur un pied d’égalité le texte et l’image. Sous son égide, elle devient une référence. La couleur jaune de la couverture, était une référence aux romans érotiques français ce qui donne le ton de cette revue. En 1895, Oscar Wilde est condamné pour « outrages aux bonnes moeurs ». Beardsley, dont le nom est associé à celui de l’écrivain depuis Salomé, doit démissionner. Fragilisé financièrement, il quitte l’Angleterre pour Dieppe où est rassemblé une communauté d’artistes et d’écrivains anglais.

Fervent admirateur d’Alexander Pope, il choisit d’illustrer The Rape of the Lock, du poète du XVIIIème siècle. S’inspirant des gravures en taille douce française, il surcharge ses illustration de motifs décoratifs délicats. Il parle alors même de broderies pour qualifier son style.

Durant l’été 1896, Beardsley illustre la comédie paillarde d’Aristophane, Lysistra, une de ses séries les plus explicites. Dans ce texte, les femmes font la grève du sexe afin que les hommes cessent les combats. Le dessinateur saisit cette occasion pour exprimer son humour irrévérencieux et donner libre cours à son imagination. Il puise alors son inspiration graphique dans les céramiques grecques aux traits linéaires. Les dessins sont si licencieux que seuls un petit groupe d’initiés, payant une souscription privée auprès de Leonard Smithers, l’éditeur, ont pu les admirer à l’époque de leur réalisation. Peu de temps avant sa mort, Beardsley, fraîchement converti au catholicisme, demanda à son éditeur de les détruire, ce que ce dernier ne fit pas, à notre grand soulagement !

C’est à Dieppe que Beardsley avait rencontré Smithers, libraire et éditeur, spécialisé dans la pornographie. Ensemble, ils participent à la création de la revue The Savoy. Beardsley en assure la direction artistique. Le titre fait référence au tout récemment inauguré hôtel Savoy, premier bâtiment public entièrement éclairé à l’électricité. A l’instar de son homonyme immobilier, la revue se démarque par sa modernité. Stéphane Mallarmé, William Butler Yeats ou Joseph Conrad y publient leurs poèmes. Toutes les couvertures sont réalisées par Beardsley. Cependant les libraires londoniens ont pu les censurer avant diffusion. La revue doit cesser ses publications au bout de huit numéros, le ton étant trop irrévérencieux.

A la fin de sa vie, Beardsley débute plusieurs projets qui resteront inachevés. Il illustre notamment le roman Mademoiselle Maupin de Théophile Gautier qui met en scène une jeune femme qui se travestit pour dépasser le rôle assigné à son genre. Comme pour les dessins réalisés pour illustrer Volpone, une comédie de Ben Jonson, Beardsley modifie son style, une fois encore pour l’imprégner alors de références baroques.

A sa mort, en France en 1898, sa popularité est telle que de nombreuses copies de ses dessins ou des imitations à sa manière sont produites. Sa personnalité séduit autant que ses oeuvres. La figure de l’artiste dandy, anticonformiste et provocateur, qui s’oppose à l’hypocrisie du puritanisme de la fin de l’ère victorienne inspire. Le début du XXème siècle connaît une véritable « Beardsley period ».

L’exposition parvient en quelques salles à dérouler les différentes étapes de la vie de Beardsley. Les inspirations stylistiques sont clairement mises en valeur, entre tradition anglaise, art nouveau, art japonais, estampes du XVIIIème siècle français ou encore céramique grecque. Les références littéraires de ses oeuvres, mythologiques, bibliques ou inspirées de la littérature contemporaine sont rappelées et détaillées clairement. On est souvent surpris par la modernité des thèmes abordés et recherchés par Beardsley, en opposition avec les normes de son époque. Ses dessins ont pu être diffusés grâce à de nouvelles techniques de reproduction de l’image, qui trouvaient toute leur efficacité et leur pertinence dans le graphisme précis, aux lignes nerveuses et aux aplats de noirs et de blancs, caractéristiques de Beardsley.

C’est un plaisir de découvrir ou de redécouvrir cet artiste et de se plonger dans son univers étrange et fascinant, érotique et festif, élégant et décadent, inquiétant mais si envoûtant.

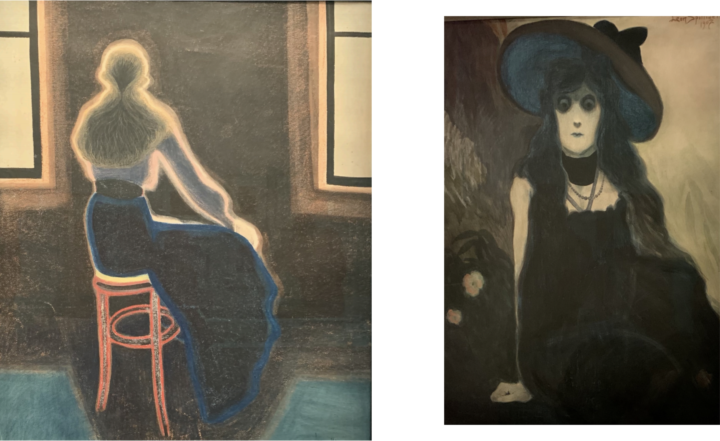

Le musée d’Orsay, en collaboration avec la Royal Academy de Londres, a conçu une exposition sur le peintre flamand, Léon Spilliaert. Le propos est resserré sur les années entre 1900 et 1919, présentées comme étant les plus intenses et décisives dans la création du peintre. Les oeuvres sont rassemblées de manière chronologique et thématique afin de mettre en valeur les variations à partir de mêmes obsessions et questionnements de l’artiste. A cette période, ses oeuvres sont dominées par des teintes sombres, rendues par de l’encre noire diluée. Son pinceau donne naissance à des figures fantomatiques et solitaires ou à des paysages et scènes d’intérieur où la lumière semble surgir des ténèbres. Attiré par le symbolisme, il le teinte de mélancolie et s’approche souvent de l’abstraction.

Né à Ostende dans une famille de parfumeurs, Spilliaert ne fréquente que quelques mois l’Académie des beaux-arts de Bruges. Il se forme en autodidacte et le revendique. L’éditeur et libraire bruxellois, Edmond Demain le sensibilise à la littérature. Cet art va occuper une place particulière dans les oeuvres de Spilliaert. Demain lui fait découvrir Nietzsche, Lautréamont, Edgar Allan Poe. Il lui permet de rencontrer et de côtoyer Emile Verhaeren avec qui il noue une relation amicale essentielle. Passionné par Maurice Maeterlinck, même s’il ne l’a jamais rencontré, Spilliaert illustre certaines de ses pièces de théâtres pour des commandes ou s’inspire de son univers pour des oeuvres personnelles.

C’est d’ailleurs en référence à une pièce de Maeterlinck, que la seconde partie de l’exposition est nommée : Intérieur. Elle rassemble des oeuvres présentant des personnages solitaires, aux airs fantomatiques, semblant enfermés dans des espaces clos qui les oppressent. Les regards des personnages sont soit tourmentés, soit perdus voire non représentés. La mort semble roder autour de ces malheureux.

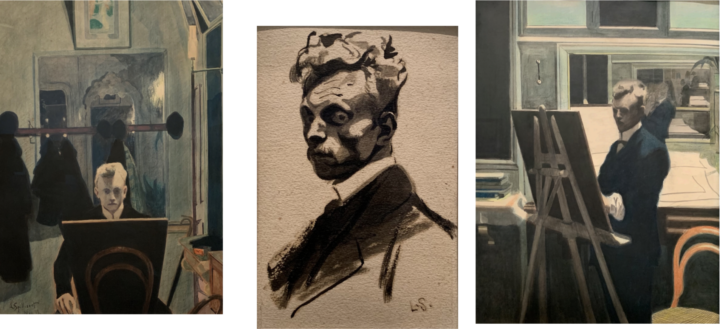

La section suivante s’intéresse aux autoportraits de Spilliaert. Si ses premières oeuvres se veulent fidèles, bien qu’exagérant l’aspect tourmenté de sa physionomie, il insuffle de plus en plus d’intensité dans les traits. Il choisit souvent la même tenue, veston sombre et col blanc. Cependant il joue sur le cadrage, qui se fait soit serré pour valoriser le regard fixe soit large pour laisser entrevoir un environnement plus détaillé. Dans ce cas chaque objet a un sens, et l’ensemble a une résonance oppressante. Les objets familiers semblent inquiétants et étranges. Il se représente le visage émacié, le teint livide, les yeux hagards. Les jeux d’ombre et de lumière transforment ce visage en celui d’un revenant, d’un spectre.

L’autre personnage omniprésent de ces tableaux est sa ville natale, Ostende. Spilliaert aime particulièrement jouer de sa dramaturgie. Il représente le front de mer, dans des marines sombres réalisées exclusivement au lavis d’encre. La mer et alors rendue en noire et occupe une grande partie de la feuille. Elle est la métaphore des états d’âmes de l’artiste et de ses vertiges existentiels.

Spilliaert s’amuse également du contraste entre mer et urbanisation, dans le petit village de pêcheurs devenus une station balnéaire à la mode. Léopold II a favorisé les constructions rectilignes. Cela va inspirer à Spilliaert, des compositions simplifiées à l’extrême en mettant en valeur des motifs géométriques, voire minimalistes. Mais là aussi, c’est la solitude et les tourments qui prédominent. Les masses rectilignes des bâtiments, nous font perdre nos repères et nous noient dans le vertige de l’infini. Dans ces ténèbres les halos électriques ont un rendu angoissant plus que réconfortant.

Spilliaert souffrait de maux d’estomac qui le maintenait éveillé, il se promenait alors dans les rues d’Ostende: ces excursions d’insomniaques l’inspirent. Dans un univers cinématographique, les promeneurs semblent hanter un théâtre d’ombres. La brume aspire les corps et les dissout.

De 1908 à 1909, Spilliaert occupe un atelier face au port. Il s’intéresse alors tout particulièrement aux femmes des pêcheurs, qui attendent le retour des bateaux de leur époux. Enfermées dans leurs angoisses et leur attente solitaire, elles sont représentées de dos, visage invisible et entourée de mélancolie. Il applique cette même simplicité formelle pour les figures du Carnaval d’Ostende. Les participants au défilé, semblent disparaître dans leurs draperies, et sont complètement déshumanisés.

La dernière partie de l’exposition s’intéresse aux années entre 1917 et 1920. Spilliaert s’essaye alors à la lithographie. Il illustre les Serres chaudes d’après le recueil de poèmes de Maeterlinck. Ce travail fait écho à d’autres images d’intérieurs où les plantes vertes envahissent l’espace, seulement arrêtées par les fenêtres closes. Les liens que Spilliaert établit avec l’âme du poète sont une fois de plus assez évidents.

Lors de la Première Guerre Mondiale, Spilliaert qui s’était engagé dans la garde civique est rapidement réformé. Si 1916 est marqué par la perte de son ami de toujours, Emile Verhaeren, c’est à cette date qu’il épouse Rachel Vergison. La naissance de leur fille, marque un tournant dans son oeuvre. Spilliaert est plus attiré par la couleur, et abandonne l’univers suggestif et angoissé du symbolisme.

L’exposition nous offre un tour d’horizon complet des oeuvres de son début de carrière. En juxtaposant des gravures, des aquarelles, des dessins au fusain ou au pastel et des illustrations, elle nous permet de saisir toutes les nuances de thèmes que Spilliaert explore de manière quasi obsessionnelle.

Nous nous laissons porter par une douce mélancolie, notamment face aux oeuvres mettant en avant le front de mer d’Ostende. Ses autoportraits nous happent dans ses tourments existentialistes et ses scènes d’intérieurs nous enferment au coeur de ses angoisses.

Si beaucoup d’oeuvres restent énigmatiques, le style de Spilliaert, aux couleurs réduites et sourdes, aux lignes géométriques et à la simplicité formelle trouve des échos encore aujourd’hui notamment dans l’univers des romans graphiques. A la frontière entre le symbolisme, le minimalisme et l’expressionnisme, Spilliaert est un artiste unique qui a fait de la mélancolie sa signature.

Les deux expositions bénéficient de visites filmées commentées par les commissaires diffusées sur la chaîne YouTube du musée d’Orsay.

Liste des oeuvres:

1) Aubrey Beardsley, Jacques-Emile Blanche, 1895, National Portrait Gallery, London

2) Autoportrait aux masques, Léon Spilliaert, 1903, musée d’Orsay, Paris

3) Two angels, Aubrey Beardsley, 1893, Victoria and Albert museum, London

4) How sir Tristan drank of the love drink, Aubrey Beardsley, 1893, Havard art museum, Cambridge

5) How King Arthur saw the Questing Beast and thereof had great marvel, Aubrey Beardsley, 1893, Victoria and Albert museum, London

6) Arthur and the strange Mantle, Aubrey Beardsley, 1893, collection particulière

7) Virgilius the Sorcerer, Aubrey Beardsley, 1893, Art Institute, Chicago

8) La femme incomprise, Aubrey Beardsley, 1892, Collection D. Cohen

9) The Climax, Aubrey Beardsley, 1893

10) The Dancer’s reward, Aubrey Beardsley, 1893

11) The toilette of Salome, Aubrey Beardsley, 1893

12) The Peacock skirt, Aubrey Beardsley, 1893

13) The eyes of Herod, Aubrey Beardsley, 1893

14) The Fat woman, Aubrey Beardsley, 1894, Tate, London

15) The battle of the Beaux and the Belles, Aubrey Beardsley, 1896, University of Birmingham

16) The Abbé, d’après Aubrey Beardsley, 1895, collection Stephen Calloway

17) The cave of spleen, Aubrey Beardsley, 1896, Museum of Fine Arts, Boston

18) Lysistrata shielding her Coynte, Aubrey Beardsley, 1896, Victoria and Albert museum, London

19) John Bull, The Savoy, Aubrey Beardsley, 1895, Frogg Art museum

20) Couverture pour le prospectus de The Savoy, Aubrey Beardsley, 1895, University Newark

21) Arbuscula, Aubrey Beardsley, 1897, Courtesy of Sam Fogg, London

22) Platonic Lament, Aubrey Beardsley, 1893

23) The achieving of the Sangreal, Aubrey Beardsley, 1892, collection particulière

24) La Dame aux camélias, Aubrey Beardsley, 1894, Tate, London

25) How La Beale Isoud nursed Sir Tristam, Aubrey Beardsley, 1893, Havard art museum, Cambridge

26) John and Salome, Aubrey Beardsley, 1893

27) The Black Cape, Aubrey Beardsley, 1893

1) Femme au bord de l’eau, Léon Spilliaert, 1910, collection particulière

2) Princesse Maleine, Léon Spilliaert, 1910, collection particulière

3) Paysage aux arbres élancés, Léon Spilliaert, 1900, collection particulière

4) Amour, Léon Spilliaert, 1901, OF collection, Belgique

5) Jeune femme sur un tabouret, Léon Spilliaert, 1909, The Hearn Family Trust, New-York

6) La Buveuse d’absinthe, Léon Spilliaert, 1907, collection du roi Baudouin, Belgique

7) Autoportrait à la planche à dessin, Léon Spilliaert, 1907, Metropolitan Museum of Art, New-York

8) Autoportrait, Léon Spilliaert, 1907, The Hearn Family Trust, New-York

9) Autoportrait au chevalet, Léon Spilliaert, 1908, Koninklijk Museum, Anvers

10) Les galeries royales d’Ostende, Léon Spilliaert, 1908, collection particulière

11) Marine avec reflet, Léon Spilliaert, 1907, collection particulière

12) Brise lames au poteau, Léon Spilliaert, 1909, Belfius art collection

13) Le coup de vent, Léon Spilliaert, 1904, Muzee, Ostende

14) Le phare, Léon Spilliaert, 1908

15) Hofstraat à Ostende, Léon Spilliaert, 1908, collection particulière

16) Les habits blancs, Léon Spilliaert, 1912, Muzee, Ostende

17) Femme de pêcheur sur le ponton, Léon Spilliaert, 1909, collection particulière

18) Au fond de la mer, les Baleines, Léon Spilliaert, 1918, The Phoebus Foundation, Anvers

19) Femme sur la digue, Léon Spilliaert, 1907, musée royaux des beaux-arts de Belgique, Bruxelles

20) L’attente, Léon Spilliaert, 1908, The Hearn Family Trust, New-York

21) Autoportrait, 3 novembre, Léon Spilliaert, 1908, collection particulière

22) Le nuage, Léon Spilliaert, 1902, collection Luc de Vleminck

23) Les dominos, Léon Spilliaert, 1913, musée d’Orsay, Paris

24) Femme près de la mer, Léon Spilliaert, 1909, Koninklijk Museum, Anvers

Article rédigé par Amélie Hautemaniere – Photos de l’auteur.

Suivez notre compte Instagram « myarchibat » pour découvrir de nouvelles expériences artistiques et architecturales !